Reports11名のマンガ家・編集者に向けたMINT第1回講座を開講

2025年2月14日

11名のマンガ家・編集者に向けたMINT第1回講座を開講

MINTプログラムでは、11名のマンガ家・編集者から成る育成対象者が自らグローバルな視野をもって海外へ挑戦するためのサポートを行っています。育成対象者が海外展開に先駆けて必要な知識等を得るために、国内外のマンガ専門家を講師としたMINT第1回講座を2月13日に日本出版クラブにて開講しました。

第1回講座の講師はMINTアドバイザーの小田切博氏と鈴木繁氏、文化庁参事官付芸術文化調査官の椎名ゆかり氏が務めました。また、来日中のデボラ・アオキ氏、クリストファー・ウッドロー・ブッチャー氏もオブザーバーとして参加しました。

講座の第1部では、まず椎名氏より、育成対象者の作品をはじめとする日本の多様なマンガ作品の認知と評価の向上を目指すというプロジェクトの意義が語られました。そして「世界の中の日本マンガ」をテーマに、北米で人気の日本マンガや、1980年代半ばから現在に至るまでの北米でのマンガの売上推移などを紹介。海外と日本で評価が異なるマンガやマンガ家の例などを通じて、国や文化によってマンガに対する評価基準が異なり、求められるものが違うといった興味深い情報が数多く披露されました。

第2部で講師を務めた小田切氏のセクションでは、「北米におけるCOMICSとMANGA」をテーマに、日本マンガではなく、北米において全体としてのCOMICSがどのようなものであるかが具体的な出版形態やジャンルのあり方を通して解説されました。

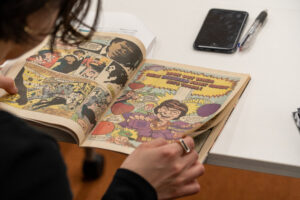

また、このセクションではアメリカで流通するさまざまなフォーマットのCOMICSの実物を手にとって眺めることができました。

第3部に登壇した鈴木氏は、「北米英語圏における日本マンガの受容」をテーマに講義を行いました。北米ではコミックスが長らく「子供向け」かつ「シリアスではない」という先入観を持たれていましたが、1980年代半ばから優れた作品の登場によってジャンルの多様化が進み、著者性や作家性への関心が高まる中で、コミックスの社会的地位も向上していきました。鈴木氏は、この変遷を代表的な作品とともに紹介し、あわせてアメリカの読者が日本のマンガやマンガ家に対して抱く期待や、その受容のあり方についても議論しました。

最後に行われたQ&Aセッションでは、育成対象者との活発な質疑応答や意見交換がなされました。アオキ氏とブッチャー氏も交えて講師陣からは、予定時間をオーバーするほど熱のこもった回答が提供され、大いに盛り上がりました。

全3回にわたり多彩な講師陣によって開講されるMINT講座。第2回は3月開講予定です。

【第1回講座概要】

テーマ:世界の中の日本マンガ、北米におけるCOMICSとMANGA、北米英語圏における日本マンガの受容

講師:小田切博氏(フリーライター、マンガ研究家)、鈴木繁氏(マンガ研究者。ニューヨーク市立大学バルーク校准教授)、椎名ゆかり氏(文化庁参事官付芸術文化調査官・メディア芸術担当)

参加アドバイザー:デボラ・アオキ氏(マンガ評論家・編集者)、クリストファー・ウッドロー・ブッチャー氏(編集者・評論家 <コミック・図書教育専門>)